- 寒冷地・信州で建てる快適でエコな住宅 -

- 寒冷地・信州で建てる快適でエコな住宅 -

世界基準の快適性を求めて

「パッシブハウスを建てたい」

という人が増えています。

パッシブハウスとは?

パッシブハウスの概要や快適性といった魅力は

多くのサイトで紹介されていますが、

どうやってパッシブハウスを建てて、

暮らしているのかについて

生の声を聞ける機会はまだ多くはありません。

このサイトでは

長年、軽井沢で別荘建築を手がけてきた新津組の社長が、

2人の建築家とプロジェクトチームを結成!

パッシブハウスを建てて、暮らす様子をリアルにレポートしていきます。

土地選び→設計→施工→

実際の住み心地まで

私がレポートします!

建築家の紹介

「意匠×温熱」

建築家2名のコラボレーション

1976年生まれ。使い手の創造力を対話型手法で引き上げ、様々なビルディングタイプにおいてオープンでフラットな設計を実践する設計事務所オンデザイン代表。主な仕事に「ヨコハマアパートメント」(JIA新人賞/ヴェネチアビエンナーレ審査員特別表彰)、「ISHINOMAKI 2.0」(地域再生大賞特別賞)、「THE BAYSとコミュニティボールパーク」「大分県立芸術文化短期大学キャンパス」「コーポラティブガーデン」(住まいの環境デザイン・アワード準グランプリ)、「神奈川大学国際学生寮」(グッドデザイン賞受賞)など。グッドデザイン賞審査員、東京理科大学准教授、明治大学特別招聘教授。

著書に「建築を、ひらく」「オンデザインの実験」

- 森 みわ

- 一般社団法人パッシブハウス・ジャパン代表理事

キーアーキテクツ株式会社代表取締役

パッシブハウスコンサルタント(Certified Passive House Designer by PHI)

パッシブハウス認定者(Accredited Passive House Certifier by PHI)

1977年生まれ。1999年よりドイツに国費留学、フライオットー設立のILにゲスト研究員として滞在。ドイツ・アイルランドの建築事務所にて省エネ施設やパッシブハウスの設計プロジェクトに携わる。

2009年3月に帰国。鎌倉市に設計事務所キーアーキテクツを設立。同年8月に完成の鎌倉パッシブハウスにて

2010年国際パッシブハウスデザインアワードを受賞。「パッシブタウン第3期街区」(第19回JIA環境建築賞 特別賞・WINNER LEED Homes Awards 2017受賞)、「大間の家」(第3回日本エコハウス大賞2017 大賞受賞)著書に「世界基準の「いい家」を建てる」(PHP研究所)「図解エコハウス」(エクスナレッジ)など

コンセプトは

“デザイン性と

温熱性能の融合”

さあ、どんな家づくりになるか、

リアルな体験をご覧ください。

温熱性能の融合”

ストーブ、床暖

ストーブ、床暖 冬用毛布

冬用毛布 温度ムラ、結露

温度ムラ、結露 しっかり断熱する

しっかり断熱する 空気の漏れをなくす

空気の漏れをなくす 熱橋をなくす

熱橋をなくす 窓の性能を上げる

窓の性能を上げる 窓の向きと庇を考える

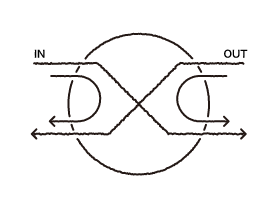

窓の向きと庇を考える 熱交換換気を採用する

熱交換換気を採用する